甘肃地域辽阔,自然风光优美,黄土高原、广袤草原、茫茫戈壁、洁白冰川构成了一幅雄浑壮丽的画卷,宛若一柄玉如意。甘肃,文化底蕴深厚,旅游资源丰富,发展文旅产业具有得天独厚的基础和优势。

一、文化资源

(一)文化厚重多彩

甘肃是中华民族和华夏文明的重要发祥地,有着“河岳根源、義轩桑梓”的美誉,堪称中华民族重要的文化资源宝库。全省现有文物古迹近1.7万处,世界文化遗产7处,始祖文化、丝路文化、黄河文化、农耕文化、长城文化、石窟文化、民族文化、红色文化、中医药文化、航天文化交相辉映,承载灿烂文明、传承历史文化、维系民族精神的文物和文化遗产星罗棋布。

1.始祖文化

甘肃是中华民族和华夏文明的主要发祥地,始祖文化资源十分丰富。“人文始祖”伏羲传说生于古成纪,创八卦、婚配、渔猎、书契记事,“一画开天”肇启古老的华夏文明;黄帝传说诞生于天水轩辕谷,于平凉崆峒山向广成子问治国、养生之道,始有《黄帝内经》;周王朝先祖从陇东高原崛起,以农为本,以德治国,奠定了中华民族的农耕文化以及礼仪、道德传统;秦王朝先祖从陇南山地走向兴盛,称霸西戎,依法立国,铸造了中国两千多年的封建政治、经济和文化格局。

2.丝路文化

丝绸之路全长近7000多公里,在甘肃境内就绵延1600多公里,甘肃是丝绸之路历史遗存最丰富、历史序列最完整,中西文化交流融合特征最明显、风格最为独特的核心区段,被称为“黄金孔道”。多种文化融合共生,多种宗教包容并蓄,多个民族和谐相处,造就了丝绸之路文化的璀璨夺目,汇聚为一部雄浑史诗、壮丽长卷。

甘肃有着丝绸之路上独一无二的规模壮观的石窟走廊和艺术长廊。莫高窟、麦积山、炳灵寺、榆林窟、马蹄寺、北石窟、南石窟、天梯山、云崖寺等50多处石窟群、2500多座洞窟、16000余身造像、56000余平方米壁画,灿若繁星,辉耀于丝绸之路上。丝绸之路的繁荣,使得敦煌、武威、张掖、酒泉、兰州、天水等地发展成了当时国际性的都会或枢纽重镇。

3.黄河文化

黄河文化,是中华民族的“根”和“魂”。总书记视察甘肃时强调,黄河流域是中华民族和中华文明的重要发祥地,要保护弘扬黄河文化,传承好历史文脉和民族根脉。

甘肃是黄河上游的重要省份之一,黄河在甘肃省境内“两进两出”,入甘南、经临夏、穿兰州、过白银,在甘肃省流经913公里,由此孕育的甘肃黄河文化深刻而厚重,始祖文化、农耕文化、民族文化、丝路文化、长城文化、石窟文化等都在这里留下了丰厚的积淀。

甘肃创作了话剧《八步沙》、秦腔《蔡文姬》、交响乐《黄河·绿洲》、交响曲《黄河之水天上来》、陇剧《大禹治水》《大河东流》、民族舞剧《飞将李广》等黄河题材文艺作品。

4.农耕文化

甘肃农耕文化源远流长。秦安大地湾遗址,考古专家发现了中国最早的旱作农作物标本,中国农科院和甘肃省农科院专家研究认定,这里出土了中国最早的糜子遗存。庆阳是周祖农耕文化的发祥地,《诗经》《史记》《国语》等史料记载,周先祖不窋在此教民稼穑。甘肃现有庄浪梯田、大地湾遗址、庆阳药王洞养生小镇等文化遗存和景观。

5.长城文化

作为我国现存规模最大的文化遗产,长城是中华民族的重要象征。总书记在甘肃考察时指出,长城凝聚了中华民族自强不息的奋斗精神和众志成城、坚韧不屈的爱国情怀,已经成为中华民族的代表性符号和中华文明的重要象征。

甘肃是长城资源大省,万里长城—嘉峪关、玉门关遗址被列入《世界遗产名录》。境内长城总长度3654千米,占全国总长度的近五分之一,居全国第二。战国、秦、汉、隋、明所筑的长城至少五处,其中明长城全长1738公里,更是位居全国之首。与长城有关的烽火台、墩堡、城障、壕堑等附属建筑遗迹有2800余处,嘉峪关长城博物馆现存藏品2200余件。当前,甘肃仍在加快打造分层次多元化的长城文化展示体系。

6.石窟文化

总书记在天水考察时指出,我国四大石窟是中华文明的瑰宝,都具有重要的历史价值、文化价值。

甘肃现保留着近百处规模不等的佛教石窟,重要的有40多处,列入全国重点文物保护单位18处,位列全国第一。其中,炳灵寺石窟是“中国石窟百科全书”、麦积山石窟是“东方雕塑艺术博物馆”、天梯山石窟是“石窟鼻祖”、而莫高窟则是“石窟艺术宝库”,还有“长”在绝壁上的石窟群马蹄寺石窟群、莫高窟的姊妹窟榆林窟、南石窟寺、北石窟寺、西千佛洞等,这些石窟,共同参与并见证着甘肃石窟独特的艺术风格和深厚的文化内涵,更是熠熠生辉的艺术文化宝库。

7.民族文化

甘肃是一个多民族聚居的省份,拥有着丰富多彩的民族文化,54个民族在这块土地上和谐相处,其中裕固族、东乡族、保安族是甘肃独有的少数民族。

甘肃是少数民族的集聚地,有独具一格的民情和风俗,东部的庆阳、平凉地区有唢呐、剪纸、社火、戏曲;东南部有唐玄奘在天水的传说;甘南境内的拉卜楞寺宗教民俗活动丰富多彩;河西走廊有闻名于世的敦煌莫高窟民俗、肃南裕固族风情、肃北蒙古族风情、阿克塞风俗、天祝藏区风情、雷台奇观、古酒泉传奇、嘉峪关传说、玉门关和古阳关、桥湾人皮鼓、民间筵悦、骆驼队等奇风异俗在这里熠熠生辉。

8.红色文化

总书记指出:“甘肃是一片红色土地,在中国革命历史进程中发挥了不可替代的重要作用。”

甘肃红色革命文化是中国革命文化的重要组成部分,甘肃红色革命文化以南梁精神、长征精神、会师精神、西路军精神、兰州战役精神等为核心,有着十分丰富的内涵,突出表现为:信仰坚定、矢志不渝,人民至上、联系群众,实事求是、开拓创新,团结一心、艰苦奋斗,英勇顽强、视死如归等。

9.中医药文化

甘肃是“西北药都”“千年药乡”,中药材资源丰富,中医药文化积淀丰厚,人文始祖伏羲、“医圣”岐伯、东汉名医封衡、“针灸鼻祖”皇甫谧等历代先贤在陇原大地开了中医药先河,《黄帝内经》、武威汉代医简、敦煌医学等都是中华医学宝库的重要遗产。长期以来,甘肃形成了陇中正骨学术流派、甘肃郑氏针法学术流派和李少波真气运行学等学术流派。

甘肃建成岐黄中医药文化生态园、皇甫谧文化园等2个全国中医药文化宣传教育基地,确定甘肃中医药大学、甘肃省中医院、兰州佛慈制药股份有限公司、陇西县农业技术推广中心、玛曲县藏医院等7个单位为甘肃省中医药文化宣传教育基地。拥有庆阳岐黄中医药文化博物馆、灵台皇甫谧文化园2个国家中医药健康旅游示范基地。

10.航天文化

酒泉卫星发射中心作为我国航天事业发源地,是中国创建最早、规模最大的综合型导弹、卫星发射中心,创造了中国航天史上多个第一,是我国唯一的载人航天发射场。酒泉是中国航天的代名词,是国内公认的“中国航天城”,是“两弹一星”精神、载人航天精神的发源地,是让中华民族挺起脊梁的地方。

(二)文化资源丰富

1.文物资源

甘肃省文物资源丰厚,点多、线长、面广、早期文物居多,彩陶、汉简、石窟、长城、塔寺、墓葬和红色资源为其主要构成。全省现有不可移动文物16895处,其中世界文化遗产共7处,全国重点文物保护单位152处,省级文物保护单位621处。境内长城总长度3654千米,居全国第二。全省可移动文物实际数量195.84万件,其中珍贵文物实际数量11.75万件;不可移动革命文物617处,可移动革命文物14241件;“历史再现”工程博物馆608个。

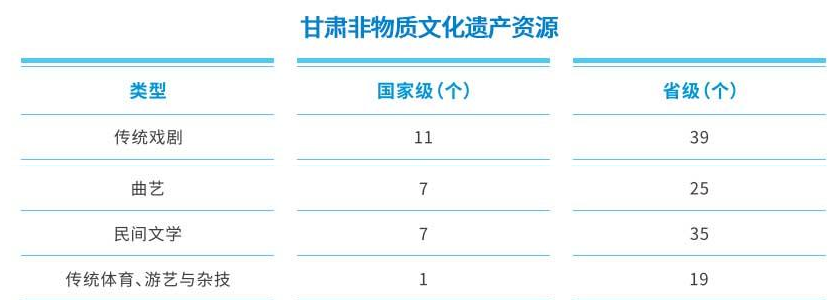

2.非物质文化遗产资源

甘肃蕴藏着丰厚的非物质文化遗产资源。目前,甘肃全省认定83项国家级、493项省级非遗代表性项目,认定68名国家级、758名省级非遗代表性传承人。国家、省、市、县四级非遗名录体系进一步完善,认定了121家省级及以上非遗工坊。3家非遗工坊入选国家三部委联合公布的“2022年非遗工坊典型案例”临夏青韵砖雕有限公司入选国家级非遗生产性保护示范基地公示名单,临夏砖雕、保安族腰刀锻制技艺等15个国家级非遗项目被列入第一批国家传统工艺振兴目录。

3.公共文化资源

全省有文化馆105个,其中一级馆18个,二级馆28个:公共图书馆104个,其中:一级图书馆18个,二级图书馆33个;“历史再现”工程博物馆608个;国有美术馆54个;大型体育馆12个;剧院42个;国有文艺院团81家,其中省属院团9家,其中市属院团13家,县属院团59家;民营院团155家。

截至2024年11月底,全省各地运营旅游演艺项目30个,演出场次达5092场次。各地共计开展文艺演出活动2.62万场次,其中线下演出场次2.19万场次,线上演出演出4342场次,观众总人数为2.33亿人次。

二、旅游资源

甘肃历史悠久、山水神奇、民俗独特,被誉为“华夏文明的发源地、自然奇观的博物馆、民族风情的大观园、品质旅游的目的地”,2017年甘肃被《孤独星球》评选为亚洲十大最佳旅游地榜首,2018年荣登《纽约时报》“全球必去的52个目的地”榜单。

(一)旅游资源富集

1.自然景观资源

甘肃地处黄土高原、内蒙古高原、青藏高原三大高原交汇地带,地跨长江、黄河、内陆河三大流域,从南到北分布着8个气候类型区,自然生态多元,地质地貌独特,拥有除海洋和岛礁外的所有资源类型,包括雪山、草原、盆地、戈壁、大漠、森林、湖泊、丹霞等,自然景观旅游扬名四海,享誉世界。

目前,全省有世界地质公园3个、国家级风景名胜区4个、国家地质公园12个、国家森林公园22个、国家湿地公园12个、国家级自然保护区21个、国家级水利风景区28个。

2.A级旅游景区资源

A级旅游景区方面,截至2024年12月底,甘肃省共有A级旅游景区507个,A级旅游景区主要集中在4A和3A级,占A级旅游景区85.8%。5A级旅游景区7个,4A级旅游景区151个,3A级旅游景区284个,2A级旅游景区64个,1A级旅游景区1个。

3.工业旅游资源

甘肃作为中国重要的老工业基地之一,拥有许多具有悠久历史和技术积淀的企业,如酒钢集团、兰石集团等大型工业企业,它们承载着新中国成立初期工业化建设的记忆。甘肃产业包括冶金、机械制造、石油化工、新能源等多个领域,每个行业都有其独特之处,为发展特色鲜明的工业旅游提供了基础条件。

目前,甘肃共有工业旅游景区4家,玉门油田红色旅游景区、金徽矿业旅游景区、陇南市祥宇油橄榄工业旅游景区、兰州“1929本草世界”工业旅游区。

4.旅游休闲度假资源

甘肃以其悠久的历史文化、丰富的自然景观和多样的民族风情吸引着越来越多的游客。目前,甘肃国家级、省级旅游度假区14家,国家级、省级旅游休闲街区27家,国家级夜间文化和旅游消费聚集区8家。

5.乡村旅游资源

甘肃70%的旅游资源集中在乡村,形态多样,特色鲜明,是有着极大挖掘空间的“富矿”。

甘肃拥有中国传统村落54个,乡村旅游示范县21个,命名文旅振兴乡村样板村200个,全国乡村旅游重点镇6个,全国乡村旅游重点村44个,乡村、自驾旅游线路200余条,7条线路入选2024年“乡村四时好风光”全国乡村旅游精品线路。

甘南州迭部县扎尕那村荣获“世界最佳旅游乡村”,临夏州妥家村入选世界旅游联盟旅游助力乡村振兴案例。

2024年“乡村四时好风光”全国乡村旅游精品线路甘肃入选路线:甘肃·临夏大美河州乡遇美食之旅、甘肃·观肃州美景品田园风味、酒泉市肃州肃云香庄、陇南朱家沟、甘南州百年藏寨、临夏州魅力折桥湾、临夏州太子山天池。

6.红色旅游资源

甘肃是全国12个重点红色旅游省区之一,红色旅游资源在全国红色资源宝库中占有不可替代的重要地位。红色旅游资源内容丰富,涵盖了革命遗址遗迹、纪念场馆、革命领导人故居、烈士墓等多种类型。特色鲜明独特,红色地标独一无二,如南梁精神、会师精神等,都是在全国范围内具有广泛影响力的精神象征。

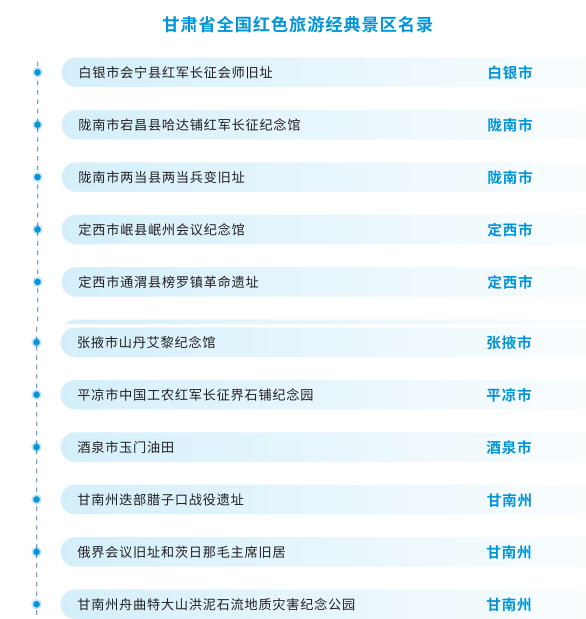

目前,甘肃共有革命纪念馆63个,革命类爱国主义教育基地53个,全国爱国主义教育基地18个省级爱国主义教育基地35个。甘肃不可移动革命文物617处,其中国保级10处,市保级11处,省保级52处,遍布14个市州。

依托红色遗址遗迹,甘肃已建成“长征丰碑、红色沃土、浴血河西”三大红色旅游区,建成A级红色旅游景区22处,其中4A级旅游景区11处,3A级旅游景区11处。红色南梁大景区和会宁会师旧址正在争创国家5A级旅游景区。全省有3条红色旅游线路入选全国百条红色旅游精品线路,10个系列16个景区入选全国红色旅游经典景区名录。新推出“建党百年·红色之旅”6大主题20条精品线路。

7.研学旅游资源

甘肃3个基地被列为“全国中小学生研学实践教育营地”,12个单位被评为“全国中小学生研学实践教育基地”,44个基地被评为“甘肃省中小学生研学实践教育基地”,8个基地被评为“甘肃省中小学生研学实践教育营地”。敦煌成功入选首批“中国研学旅游目的地”。预计2024年甘肃将接待研学团队2.9万个、近360万人次,分别同比增长16%和11%。

汉唐天马城被中国旅行社协会、研学旅行基地认定委员会批准为全国研学基地;火星1号基地获批为全国中小学生科普教育基地;崆峒山文化研学旅行基地被中国旅行社协会评为“全国研学旅行基地”;酒泉卫星发射中心被评为首批全国研学旅游示范基地。

(二)旅游配套服务完善

1.旅行社资源

作为旅游行业的“排头兵”,旅行社对于旅游业发展有着重要作用。随着国内旅游市场的回暖及国际旅游的逐渐开放,甘肃旅行社行业回暖。目前,甘肃省共有旅行社1171家,主要分布在兰州市和酒泉市,占比65%。

2.星级饭店资源

甘肃星级饭店318个,主要分布在甘肃省的各个城市,如兰州市、酒泉市、嘉峪关市、金昌市、张掖市等,其中兰州市作为省会城市,拥有数量较多的星级饭店,包括多家五星级和四星级饭店。

3.民宿资源

近年来,甘肃充分发挥在政策扶持、公共管理、环境营造等方面的作用,明确民宿发展重点区域,合理规划产业布局,全省民宿行业快速发展,民宿数量与品质全面提升。截至目前,全省已成功创建国家等级旅游民宿29家,其中甲级民宿6家、乙级5家、丙级18家,纳入各地文旅部门统计范围的旅游民宿1137家,床位数2万多张,等级民宿数量位居全国前列。

近年来,甘肃省紧紧围绕建设文化强省、旅游强省目标,深度挖掘自身文旅资源优势,着力促进文化和旅游深度融合,不断创新旅游业态、提升“交响丝路·如意甘肃”文化旅游品牌形象,推进文化旅游产业提质增效。