欢迎您光临中国的行业报告门户弘博报告!

药品流通环节价格管理改革加快流通行业整合国家发改委发布《药品流通环节价格管理暂行办法(征求意见稿)》,拟对政府定价范围内药品,流通批发环节和医疗机构销售环节差价率(额)实行上限控制。

流通批发环节定价原则:按照“高价低差率,低价高差率”实行上限控制,“底价销售”模式面临转型,流通行业有望加快整合。目前我国价格主管部门对药品价格实行最高零售价格管理,允许企业在不突破最高零售价格的前提下自主确定交易价格,对药品流通环节价格缺乏约束。大量企业采取“底价包销”的方式销售药品,出厂价只包含原辅料、加工费用和少量利润,而期间费用、销售利润和“以药养医”制度性成本转嫁到流通环节,从而表现为零售价与出厂价相差悬殊。此次拟出台的流通批发环节价格管理将对“底价开票”经营模式形成压力,该类企业经营模式面临转型,而靠“倒票”为生的商业企业可能彻底出局,药品流通行业加快整合。

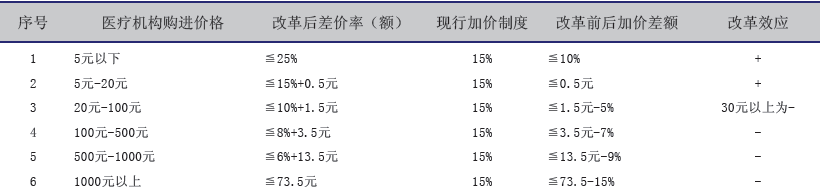

图表 药品流通批发环节差价率(额)控制标准

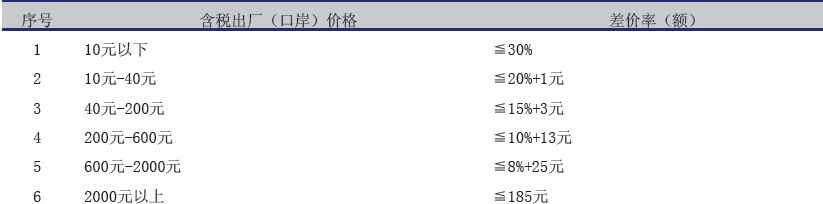

医疗机构定价原则:不同药品实行差别化的加成政策,区别于传统统一加价15%,单价30 元以药品绝对加成额有所提高,30 元以上药品有所降低,此举将有助降低医疗机构对于高价药的偏好,但最终解决仍需依靠取消“以药养医”制度。我国医疗机构偏好高价药核心在于“以药养医”的制度设计,在“以药养医”模式下,我们认为实施差别化的药品加成政策有助于降低医疗机构对高价药的偏好,但不能从根本上改变医疗机构的取向,因为医院日常运行成本难以合理补偿,医院仍有动力“高价药、大处方”,例如同种药品,单独定价药品定价较高,医院仍然可以获得更高差价,当然未来的单独定价药品会意味着更好的品质,因此相应会有更高的价格。

图表 药品医疗机构销售环节差价率(额)控制标准